2012年05月27日

サンパウロのサンバ/サンパウロのカーニバルの歩み(12)

翁長巳酉HP http://www.deepbrabra.biz/

DEEP BRASIL 通販サイト http://www.deepbrabra.biz/shop/

沖縄サンバBBB ブログ http://sambabbb.ti-da.net/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

*専門用語、歴史、リオ、サンパウロなどカテゴリーで分類。

気分で勝手気ままに書いているので、

初めての方はカテゴリーから選択してみるのも手です。

「専門用語辞典」「歴史」を最初から、ちまちまと用語を

チェックすることをオススメします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2012年5月27日(日)

前回の サンパウロのサンバ/サンパウロのカーニバルの歩み(11)

(http://wikipedisamba.ti-da.net/e3853453.html)

1936年、サンパウロの中心街Martineliビルの真ん前にカーニバル

の象徴のRei Momoの「巨大ロボ・ヘイモモ」が建っていたのである。

非常に都会的な斬新なアイデアとデザインだ。8階建てのビルの高さ

ぐらいはあるように見える。この技術は、まだアレゴリア制作には

いかされていない。これはエスコーラではなく市が建てちゃったもの。

誰のデザインなのか不明。行政が作ったものとは思えんです・・・

コレ過激なアート作品と思いませんか?。

あの当時のサンパウロ市役所のカーニバルに対するイケイケぶりは

「リオに追いつき追い越せ」の願いが込められているのか?

少なくとも、現在のサンパウロのカーニバルの状況よりは、

この頃のカーニバルの方が、エスコーラ同士のつながりも深く、

よりサンパウロらしさがアピールできている。

リベルダージ地区、ビッシーガ地区、バハフンダ地区の他、

タツアペ地区にあった黒人居住区にもチーム設立は飛び火。

チームはまず地元の大人達のRoda de Sambaの集まりから、

だんだんと家族が加わり、パレードを行うのに子供達の

参加を増やし、同時に次世代のサンバ育成が加わる。

これまでサンバチームはCordāo、Bloco、Grupoという

名称だったが、子供や未成年者が多数参加するようになった

ことからEscolaという名称が定着。

文字通りサンバの学校=Escolaである。子供達の参加がなければ

エスコーラは今ほど伸びていなかったかもしれない。

それはサンバ大好きな母親の協力なしでは不可能であり、

バイアーナスのゴッドマザー達が子供やサンビスタの飲んだくれ

父ちゃんを支えたのであった。

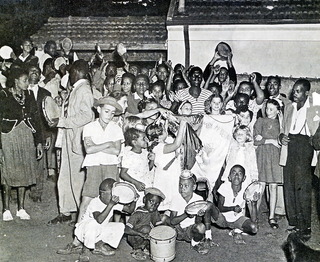

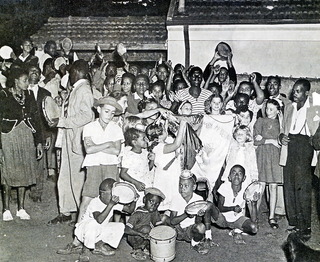

1930年代〜。タツアペ地区のEscola de Samba Moderna de Santa Isabel。

現在のAcadêmico do Tatuapéの前身である。

当時のサンパウロのサンバのイベントやカーニバルには欠かさず

出場していた常連チームだったそうだ。写真を見ると子供達が持っている

楽器はプラチネイラのないパンデイロのようだが、正面右端の子供は

スティックを持っている。後列で同じ楽器を高く掲げている男性達の

手にもスティックを持っていることが確認できるのである。

これは初期のタンボリンではないかと推測する。デカっ・・・8インチ?

前列の子は子供用のヘピニキか? 黒人が中心のチームだが白人メンバー

も普通に在籍している。同じ移民の国の30年代のアメリカでは

黒人と白人が仲良く同じチームで演奏など考えられない光景である。

とはいえ差別がなかったわけではない。

あくまでもカーニバルという条件付きの共存であった。

1927年。Grupo Carnavaresco Barra Fundaのエジプトのアーラの写真。

ギターや中央にはクラリネットがいる。

DEEP BRASIL 通販サイト http://www.deepbrabra.biz/shop/

沖縄サンバBBB ブログ http://sambabbb.ti-da.net/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

*専門用語、歴史、リオ、サンパウロなどカテゴリーで分類。

気分で勝手気ままに書いているので、

初めての方はカテゴリーから選択してみるのも手です。

「専門用語辞典」「歴史」を最初から、ちまちまと用語を

チェックすることをオススメします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2012年5月27日(日)

前回の サンパウロのサンバ/サンパウロのカーニバルの歩み(11)

(http://wikipedisamba.ti-da.net/e3853453.html)

1936年、サンパウロの中心街Martineliビルの真ん前にカーニバル

の象徴のRei Momoの「巨大ロボ・ヘイモモ」が建っていたのである。

非常に都会的な斬新なアイデアとデザインだ。8階建てのビルの高さ

ぐらいはあるように見える。この技術は、まだアレゴリア制作には

いかされていない。これはエスコーラではなく市が建てちゃったもの。

誰のデザインなのか不明。行政が作ったものとは思えんです・・・

コレ過激なアート作品と思いませんか?。

あの当時のサンパウロ市役所のカーニバルに対するイケイケぶりは

「リオに追いつき追い越せ」の願いが込められているのか?

少なくとも、現在のサンパウロのカーニバルの状況よりは、

この頃のカーニバルの方が、エスコーラ同士のつながりも深く、

よりサンパウロらしさがアピールできている。

リベルダージ地区、ビッシーガ地区、バハフンダ地区の他、

タツアペ地区にあった黒人居住区にもチーム設立は飛び火。

チームはまず地元の大人達のRoda de Sambaの集まりから、

だんだんと家族が加わり、パレードを行うのに子供達の

参加を増やし、同時に次世代のサンバ育成が加わる。

これまでサンバチームはCordāo、Bloco、Grupoという

名称だったが、子供や未成年者が多数参加するようになった

ことからEscolaという名称が定着。

文字通りサンバの学校=Escolaである。子供達の参加がなければ

エスコーラは今ほど伸びていなかったかもしれない。

それはサンバ大好きな母親の協力なしでは不可能であり、

バイアーナスのゴッドマザー達が子供やサンビスタの飲んだくれ

父ちゃんを支えたのであった。

1930年代〜。タツアペ地区のEscola de Samba Moderna de Santa Isabel。

現在のAcadêmico do Tatuapéの前身である。

当時のサンパウロのサンバのイベントやカーニバルには欠かさず

出場していた常連チームだったそうだ。写真を見ると子供達が持っている

楽器はプラチネイラのないパンデイロのようだが、正面右端の子供は

スティックを持っている。後列で同じ楽器を高く掲げている男性達の

手にもスティックを持っていることが確認できるのである。

これは初期のタンボリンではないかと推測する。デカっ・・・8インチ?

前列の子は子供用のヘピニキか? 黒人が中心のチームだが白人メンバー

も普通に在籍している。同じ移民の国の30年代のアメリカでは

黒人と白人が仲良く同じチームで演奏など考えられない光景である。

とはいえ差別がなかったわけではない。

あくまでもカーニバルという条件付きの共存であった。

1927年。Grupo Carnavaresco Barra Fundaのエジプトのアーラの写真。

ギターや中央にはクラリネットがいる。

Posted by BBB SAMBA OKINAWA at 20:59│Comments(0)

│サンパウロ